type-c连接器兼容性深度解析:统一接口标准下的技术误区

发布时间:2025-11-11作者:Shenzhen BBJ technology co., LTD点击:27

type-c连接器兼容性深度解析:统一接口标准下的技术误区

type-c连接器的普及被视为电子接口领域的一次革命。从手机、笔记本电脑,到平板、汽车、智能家居设备,几乎所有主流电子品牌都在向type-c连接器过渡。然而,尽管它被称为“万能接口”,在实际使用中,用户依旧会遇到充电不兼容、传输速度受限、视频输出失败等问题。这些问题背后,正是type-c连接器兼容性复杂性的体现。

type-c连接器在设计上追求通用性,它同时支持USB2.0、USB3.2、Thunderbolt、DisplayPort等多种通信协议。但正因为这种高集成化设计,也造成了不同厂商对协议支持程度的不一致。例如,同样是type-c接口,一台手机可能只支持PD快充协议,而一台笔记本电脑可能支持PD3.1加Thunderbolt4。当两者连接时,如果充电线或适配器仅符合旧标准,就会出现无法快充或功率受限的现象。这种“外观统一、内核不同”的兼容性差异,是目前type-c连接器最大的使用痛点。

type-c连接器的兼容问题还体现在芯片识别与电流协商过程中。根据USB-IF标准,type-c连接器内置的CC引脚负责方向识别和电源角色协商。如果设备端和线缆端的控制芯片(如E-Marker)版本不匹配,就可能导致握手失败。例如,一位用户尝试用支持100W快充的type-c线给老款笔记本充电,却发现只能以15W的低速充电,这并不是线的问题,而是笔记本内部的type-c连接器只支持PD2.0电流标准。这个案例说明,兼容性问题并非结构缺陷,而是协议支持与芯片逻辑不统一造成的系统协同障碍。

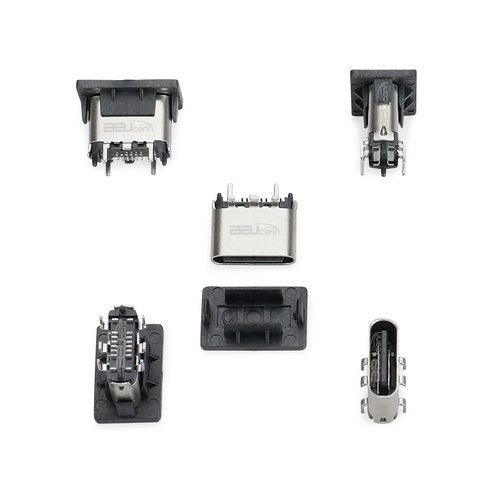

type-c连接器的兼容性还受限于制造工艺与材料标准。高品质的type-c连接器通常采用镀金PIN脚、全屏蔽外壳与高弹性铍铜端子,以确保信号完整性和低接触电阻。但一些低成本产品在插拔数千次后容易出现PIN脚变形或接触不良,导致信号衰减和连接不稳。这种物理层兼容问题常被用户误以为是“软件协议错误”,实则是硬件精度与材质控制不足所致。对于高频信号传输设备而言,type-c连接器的结构精度甚至直接决定了数据完整性与电源安全。

type-c连接器的兼容性还受到不同设备生态的影响。苹果、华为、小米、联想等品牌虽然都采用type-c接口,但各自对PD、QC、SCP等快充协议的兼容策略不同。比如部分安卓设备支持PPS动态调压,而苹果设备仅在PD协议下发挥最佳性能。这意味着即使插头形状相同,不同品牌的设备在充电和数据传输上的表现仍会有差距。因此,在选购type-c配件时,用户不仅要看“接口形状”,更要关注支持的协议版本、线缆标识和功率等级。

type-c连接器的兼容性问题在短期内难以完全统一,但行业正逐步趋向标准化。USB-IF组织已经推出USB PD3.1和USB4.0标准,对接口认证、芯片识别和电流协商进行了更严格规范。未来的type-c连接器将具备更高的智能识别能力,能够根据设备自动匹配最佳传输模式和功率等级,从而实现真正意义上的“全兼容”。这也是未来电子连接技术的核心方向——在通用形态下实现精准匹配与自适应性能。

type-c连接器的兼容性,看似一个技术问题,本质上是产业协同的问题。从协议标准到材料选择,从控制芯片到软件逻辑,任何一个环节的不一致都可能影响整体体验。要真正解决兼容性困扰,需要整个产业链——包括连接器厂商、芯片设计商、终端品牌——共同遵循统一标准,实现从硬件到协议的深度融合。只有这样,type-c连接器才能真正成为“全球通用接口”的代表,而不再是“外形统一、功能各异”的尴尬象征。